七夕に願いを込めて・・・

こんにちは。サードブレインです。

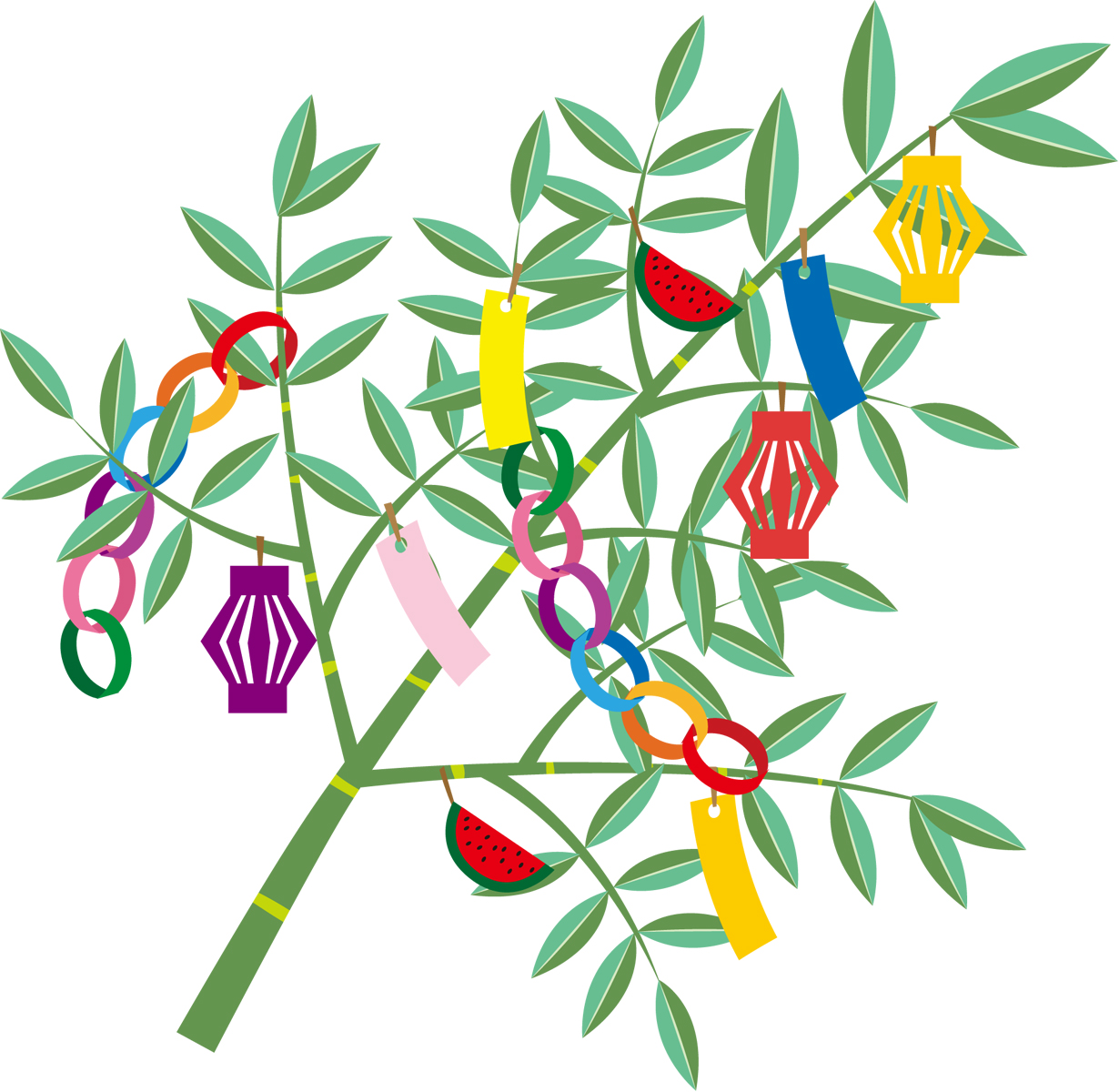

あっという間に今年も半分過ぎましたね。もうすぐ7月7日、織姫と彦星が年に一度会うことのできる“七夕”です。伝統的な行事の一つとして親しまれており、笹に飾り付けをして短冊に願いを書き込んだ楽しい思い出もあるのではないでしょうか。

1.織姫と彦星の物語

七夕といえば、織姫と彦星が1年に1度だけ会えるという伝説が有名ですね。

はたおりの仕事をして働き者の織姫と、牛の世話をしてしっかり者の彦星が、出会って恋に落ち、やがて結婚します。しかし、二人はとても仲が良くいつも一緒にいるので、次第に働かなくなってしまいます。それに怒った神様が、織姫と彦星を天の川を隔てて引き離してしまい、1年に1度しか会えないようにしました。7月7日は、二人が会うことを許された年に1度の大切な日なのです。

2.織姫と彦星と天の川と・・・

夏の夜に東の空を見上げると、ひときわ明るく光る星“ベガ(こと座)”があります。その周辺にぼんやりと星が集まっているように見えるのが“天の川”です。その天の川を挟んだ向かい側に、大きな明るい星“アルタイル(わし座)”があります。もうひとつ、天の川の中に輝く星は“デネブ(はくちょう座)”です。3つの輝く星を線で結ぶと、有名な“夏の大三角”になります。

“ベガ”は織姫、“アルタイル”は彦星だとされています。2つの星の距離はおよそ14光年! ・・・ピンと来ないかもしれませんが、光が届くスピードで進んでも14年かかってしまう距離だそうです。想像できないほど離れていて切なくなってしまいますが、どんなに遠く離れていても織姫と彦星が年に1度会えると信じて、夜空を見上げたいですね。

3.七夕飾りに込められた願い

七夕は、中国の“乞巧奠(きこうでん)”というはたおりや裁縫の上達を祈る風習が日本に伝わってきたのが始まりです。平安時代には宮中行事として七夕が行われるようになりました。

生命力が強く魔除けの意味もある笹に、古代中国の陰陽五行説に基づき青・赤・黄・白・黒の短冊に願いを書いたものや、吹き流しや提灯などの飾りを施します。

それぞれの飾りにも意味があるそうです。

- 吹き流し・・・織姫がはたおりに使う糸に見立てて、“織物や裁縫が上手になりますように”という意味が込められています。

- 提灯・・・周りを明るく照らすことから“みんなの心を明るく照らす”といった意味や“魔除け”の意味があるそうです。

- 鶴・・・長寿を表し、“長生きできますように”という意味があります。

- 網飾り・・・魚を捕る漁網を表し、“大漁・豊作”“食べるものに困りませんように”という願いが込められています。

- 輪飾り・・・星がつながっている様子=天の川を表します。また、“人とのつながり”や“夢が続いていく”という意味も込められています。

また、七夕には無病息災を願ってそうめんを食べる風習があります。暑くて食欲もなくなってしまう時期なので、つるっと食べられてピッタリですね。にんじんやキュウリを星形にくりぬいたり、切り口が星に見えるオクラを添えたりしてもいいですね。

4.世界の七夕祭りについて

中国の七夕は昔とは少し変化しており、現在はバレンタインデーのような行事で、男性から女性に花束などをプレゼントするそうです。台湾でも同様に、男性から女性にプレゼントをしたり食事に誘ったりするそうです。織姫と彦星のように、素敵な時間を過ごすのですね。

韓国でも七夕を“恋人の日”と呼んでおり、かつては恋人がいる人たちは変わらぬ愛の証としてイチョウの実を贈りあい、独身女性は素敵な出会いを願ってチャクトゥというお餅を食べる習慣があったそうです。現代では、イチョウの実からプレゼントへと形が変わりましたが、真心を贈りあう習慣は残っています。

日本の裏側、ブラジルのサンパウロでも毎年7月に“スターフェスティバル”という七夕まつりが開催されます。サンパウロには日系移民が多く住んでいるので日本の文化や習慣が受け継がれており、七夕まつりはブラジルの冬の風物詩となっているようです。願い事を書いた短冊を笹に飾ると冬の街が鮮やかに彩られ、夏の七夕とはまた違った良さがありますね。お祭りが終わると短冊は燃やされ、願いが煙となって天に届けられるそうです。

今年は梅雨が早く明けたので7月7日は晴れの地域も多く、夜空に天の川や織姫&彦星がきれいに見えることでしょう。何かと忙しい毎日ですが、ぜひこの七夕は夜空を見上げてきれいな星を眺めながらひと息ついてはいかがでしょうか。