"中秋の名月"を楽しみましょう!

こんにちは。サードブレインです。

皆様は、毎年お月見をされていますか? 日々忙しく過ごされ、月を眺めて季節を感じる余裕はなかなか持てないかもしれませんね。

お月見といえば、毎年9~10月頃、十五夜の日に月を見ながらお月見団子などを食べることが多く、この行事を“中秋の名月”と呼ぶこともあります。

1.“中秋の名月”とは?

“中秋の名月”とは、十五夜(旧暦8月15日)に月見をする習わしのことです。旧暦では7~9月が秋で、その真ん中にあたる8月15日を”中秋”と呼んでおり、この頃の月が特に美しく見えることから、“中秋”の夜に昇る月を“中秋の名月”と呼ぶようになったとされています。

ちなみに、今年の“中秋の名月”は10月6日です。太陽暦に基づいているので、毎年日付が変わります。

では、十五夜とはどのように違うのでしょうか?

十五夜は新月の日から15日目の夜のことを指すので、毎月1回やってきます。旧暦8月の十五夜=“中秋”は年に一回なので、“中秋の名月”は特別な日ですね。

“中秋の名月”と聞くときれいな満月が思い浮かびますが、実は満月ではない年の方が多いそうです。月の満ち欠けの周期は一定ではないので、残念ながら必ずしも満月とは限りません。それでも秋の月は、どの季節よりもきれいに輝いて見えますよね。

2.お月見の由来

お月見の風習は平安時代に中国から伝わってきました。その頃は貴族だけの行事で、空を見上げて月を眺めるのではなく水面や盃の酒に映った月を愛でていたそうです。江戸時代になると庶民の間にも広がりましたが、農作業が月の満ち欠けに合わせて行われていたことから、無事に稲を収穫できた喜びを分かち合い感謝する日とされていたようです。

3.お月見のお供え物といえば・・・

“中秋の名月”のお供え物といえば、やはり月見団子が欠かせません。収穫したお米を使ってお団子を作り、十五夜にちなんで15個をピラミッドのように積み上げます。ただし、まん丸のお団子は亡くなった方の枕元に供える“枕だんご”を連想させるため、少しつぶした形にすると良いと言われています。

飾り方は、下段に9個・中段に4個・上段に2個と積み上げていき、お月様から見えるところへお供えします。月見団子を食べることでお月様の力を分けてもらい、健康と幸せを得ることができるという言い伝えもあるそうです。

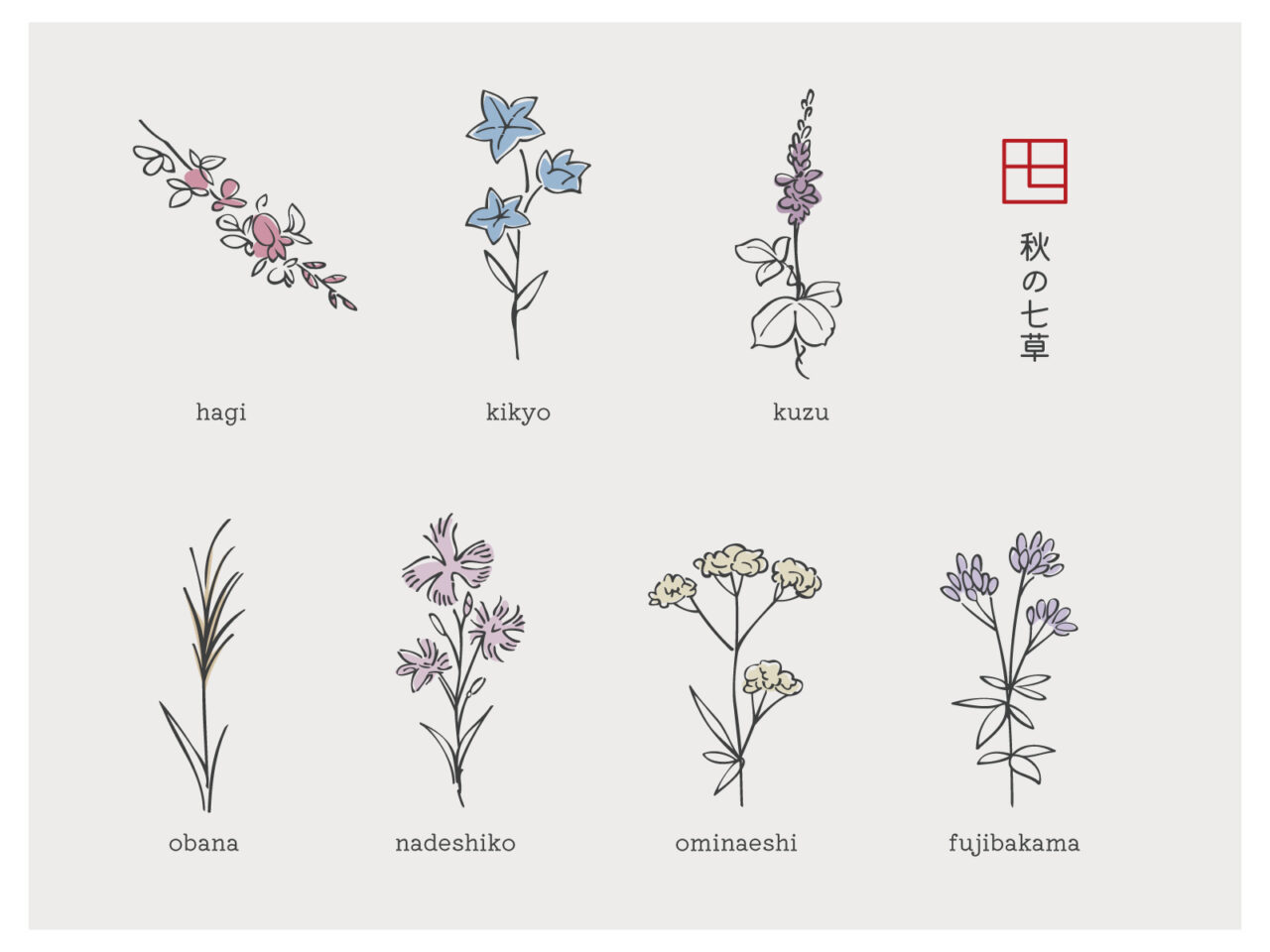

また、ススキもよく飾ります。ススキには魔除けの効果があるので、災いや邪気を遠ざけて豊作になるように、という願いを込めて飾られます。本来は稲穂を飾っていましたが、時期的に手に入らないことが多かったので形がよく似ているススキを用いるようになりました。飾り方に決まりはありませんが、日本では奇数の方が縁起が良いとされています。

ススキは尾花とも呼ばれ、秋の七草のひとつです。ナデシコやオミナエシなど、他の七草と飾るのも秋を感じられて素敵ですね。

4.“お月見どろぼう”とは?

ところで、“お月見どろぼう”をご存じですか?

“お月見どろぼう”とは、子供が月見団子などのお供え物をこっそり盗み取ることで、“中秋の名月”の夜に月が出ている間だけは許してもらえるのだそうです。子供は月からの使いとされており、“盗まれた家は豊作になる”と喜ばれており、盗んだ団子などを食べた子供にも、健康や幸福が訪れるという言い伝えがあるそうです。

“中秋の名月”は、豊作に感謝し健康や幸せを願う、秋の大切な行事ですね。

なにかと忙しい毎日ですが、今年の秋は少し立ち止まって夜空を眺めてはいかがでしょうか。きっと、月の美しさに癒されることでしょう。