土地はどうやって数えるの? 土地の単位”筆”とは

こんにちは。サードブレインです。

本は1冊・豆腐は1丁・タンスは1棹(さお)などなど、日本にはいろいろなものの数え方がありますね。

牛は1頭・鳥は1羽・魚は1尾・人は1名と数えるのは、“亡くなった後に残るもの”が単位になっているという説もあります。では、土地はどのように数えるのでしょうか?

1.土地の数え方

土地には、宅地・田畑・道路・山林など様々な種類(地目)があります。一般的に、宅地は1区画・田畑は1面または1枚・道路は1本または1車線・山林は1つと数えますが、登記をする際は地目にかかわらず“筆”という単位を使い、“一筆・二筆”と数えます。読み方は“いっぴつ・にひつ/ひとふで・ふたふで”です。

2.“筆”の由来は?

この“筆”という単位の由来は、主に2つの説があるそうです。

ひとつは、昔々に豊臣秀吉が行った太閤検地・土地公簿(検地帳)の編成の際、その土地の所在・面積・所有者などの情報を筆で一行書きしたことから、1つの土地を一筆と数えるようになったという説。

もうひとつは、明治時代に行われた地租改正の際の条文に“一筆毎ノ、一筆トナス地”とあるので、この時点で定められたのでは?という説です。

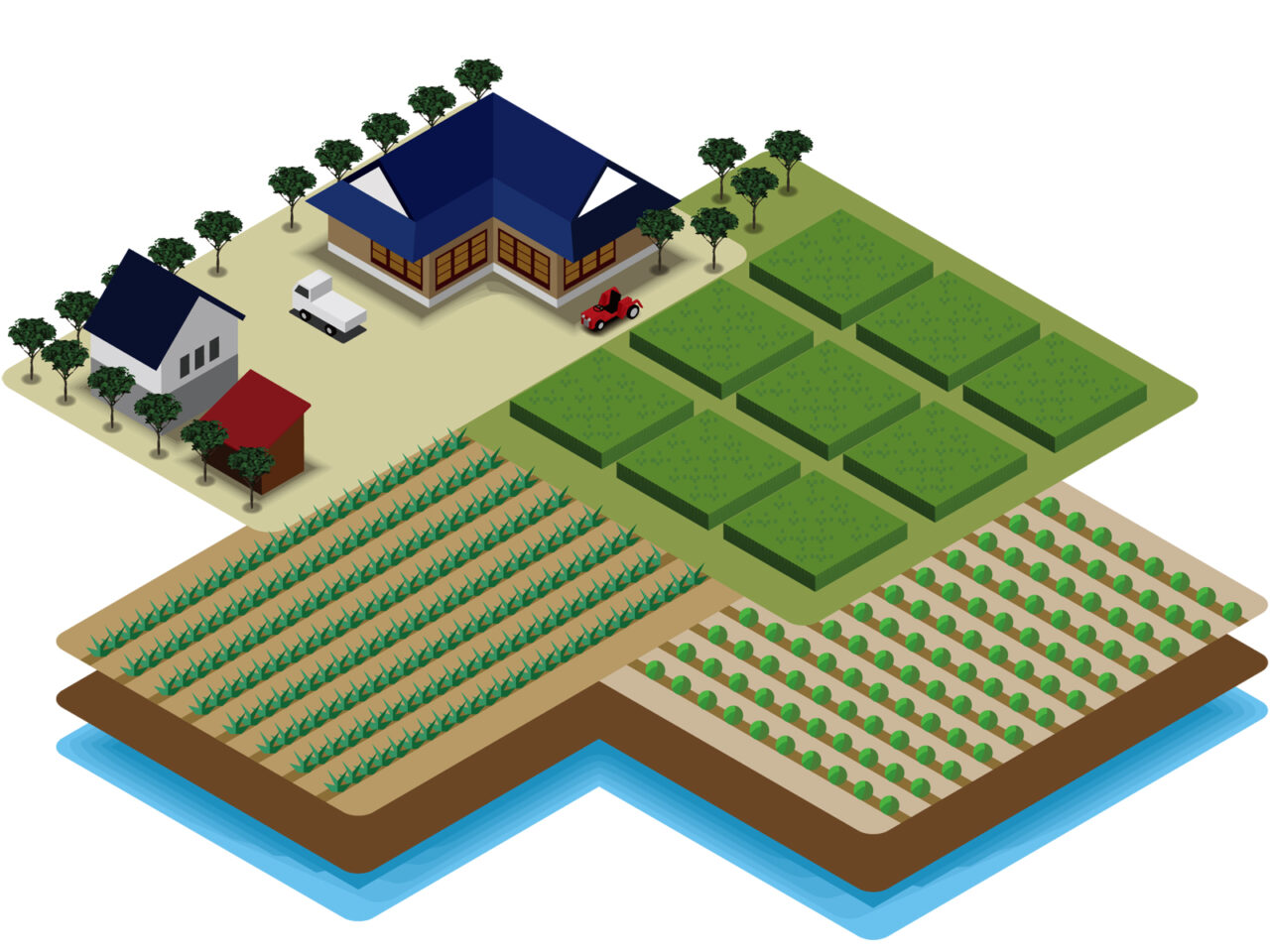

3.1区画=一筆ではない?

とはいえ、普段よく使うのは“1区画・2区画”ですね。“区画”とは、分譲地として販売する際に土地を使いやすいような広さや形に区切ったもので、必ずしも1区画=一筆とは限りません。1区画の土地として認識されていても、実は登記簿上では二筆や四筆に分かれていることもありますし、宅地一筆・雑種地一筆の計二筆など異なる地目の土地で成り立っている場合もあります。

ちなみに、建物の一般的な数え方は“一棟・一軒”ですが、登記簿上では“一戸”となります。

4.“分筆”と“合筆”

なぜ、見た目ではひとつながりの土地なのに一筆ではないのでしょうか?

それは、土地を売却する際や相続する際に“分筆”や“合筆”を行うからです。

“分筆”とは、1つの土地を2つ以上に分けることです。親の土地を相続する際に、兄弟姉妹で分ける必要がある場合などに行われます。見た目は1つの土地でも、登記簿上では何筆にも分けられていて所有者も異なる状態になります。

逆に、2つ以上の土地を1つにまとめることを“合筆”といいます。何筆かの土地をひとまとめにして売却する場合や、相続分割をし直す場合などに行われます。

5.どこからどこまでが一筆?

実際の土地を眺めてみても、どこからどこまでが一筆なのかよくわかりませんよね。所有している土地が何筆あるか、ご存じですか?

古くから所有しているので忘れてしまった・相続したがよくわからない、という方、ご安心ください! 毎年4月頃に送られてくる“固定資産税課税証明書”に、所有している土地が何筆あるかわかるように記載されています。所有している建物の情報も記載されていますので、併せてご確認ください。土地は筆ごとに、建物は1戸ごとに地番が振られているので、わかりやすいかと思います。

“筆”=土地の単位について、ぜひ売買や相続の際に活用されてみてください